旧暦七十二候の「霎時施(こさめときどきふる)」は、昨28日だった。「時雨(しぐれ)が降るようになるころ」という意味だ。「旅人と我名よばれん初しぐれ」(芭蕉「笈の小文」から」。「今日から私も旅人と呼ばれるようになろう、初時雨に打たれ体を濡らしながら」という、旅立ちの句だろうか。この時、芭蕉(1644~1694)は44歳。この1年半後、芭蕉は「奥の細道」の旅に出る。芭蕉にとって、俳諧の旅はどんな意味を持っていたのだろう。![]()

にほんブログ村

旅人といえば、私が畏敬の念を抱くのはイギリス人のイザベラ・バード(1831~1904)だ。1878(明治11)年にバードは日本にやってきた。前年の同10年(1月29日~9月24日)、西郷隆盛を中心に士族が明治政府に反乱を起こした「西南の役」があったばかりだった。そんな時代にバードは来日することを躊躇しなかったのだろうかと思う。

旅人といえば、私が畏敬の念を抱くのはイギリス人のイザベラ・バード(1831~1904)だ。1878(明治11)年にバードは日本にやってきた。前年の同10年(1月29日~9月24日)、西郷隆盛を中心に士族が明治政府に反乱を起こした「西南の役」があったばかりだった。そんな時代にバードは来日することを躊躇しなかったのだろうかと思う。

《地上ではなく、ふと天上を見上げると、思いもかけぬ遠くの空高く、巨大な円錐形の山を見た。海抜13080フィート、白雪をいただき、すばらしい曲線を描いて聳えていた。その青白い姿は、うっすらと青い空に浮かび、その麓や周囲の丘は、薄ねずみ色の霞につつまれていた。それはすばらしい眺めであったが、まもなく幻のように消えた。トリスタン・ダクーナ山(南米最南端の火山。注=南大西洋の火山諸島でイギリス領のトリスタンダクーニャのこと)——これも円錐形の雪山だが——を除いては、これほど荘厳で孤高な山を見たことがない。近くにも遠くにも、その高さと雄大さを減殺するものが何者もないのである。(高梨健吉訳『日本奥地紀行』平凡社)》

東京湾(江戸湾)に入った船上から富士山を初めて見たバードは、こう書いた。この後、内陸ルートの東京~北海道間を旅し、冷静な目で文化、習俗、自然を中心に日本の姿を書き続けた。さらに、この旅の後、今度は西へと向かい、伊勢、京都、大津を回る。それが名著『日本紀行』として、今も読み継がれている。

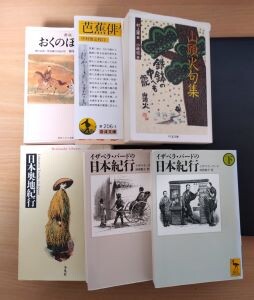

芭蕉とバード。生きた時代も国も違うが、旅をしたという点では共通するものがある。残したものは俳句と紀行文の違いはあっても旅先で見たこと、感じたことを鋭い観察力と感性で書き残した。読書週間(10月27日~11月9日までの2週間)の今、2人の作品を本棚から取り出し、読み直している人は結構多いかもしれない。

旅は様々な形態がある。観光目的もあれば、仕事の旅もある。逃避行の旅をするのは犯罪者だし、沢木耕太郎のノンフィクション『深夜特急』で知られるようになったバックパッカーの経験をした若者も少なくないだろう。そんな中で、私は無季自由律の俳人、種田山頭火の放浪の旅を頭に思い描くのだ。「道は前にある」を信念として、各地をホイトウ(物乞い)僧のような網代笠姿でトボトボと歩いた。「笠にとんぼをとまらせて歩く」。山頭火にとってはこの句のような世界が日常的な旅だった。

ご愛読ありがとうございます。

読み終え気に入りましたらたら、下のバナーをクリックしてください